Behringer RD-9 とは

Behringer RD-9 とは、サンプリング音源とアナログシンセ音源から構成されたシーケンサーを内蔵したドラムマシーンです。

シンバル系の金物がデジタルサンプリングされており、その他の音源はアナログシンセエンジンで絶妙に音作りされております。

RD-9 は独立したスタンドアローンのドラムマシーンなので、単体でも曲を構成して鳴らすことも出来ますし、DAW から外部音源として鳴らすことも出来ます。

また、外部のテンポを読み取ったり、送ったりして同期再生することも出来ます。

RD-9 は Roland TR-909 のサウンドを忠実に再現しつつ、独自の Enhanced mode では Bass Drum と High Hat のピッチをいじることも出来てオリジナルを超えた音作りが可能です。

リアパネル

ぐるっと実機を見てみましょう。

まずは背面から、

MAIN を見ると、ヘッドフォンと MONO OUT、RETURN(IN)が並んでいます。

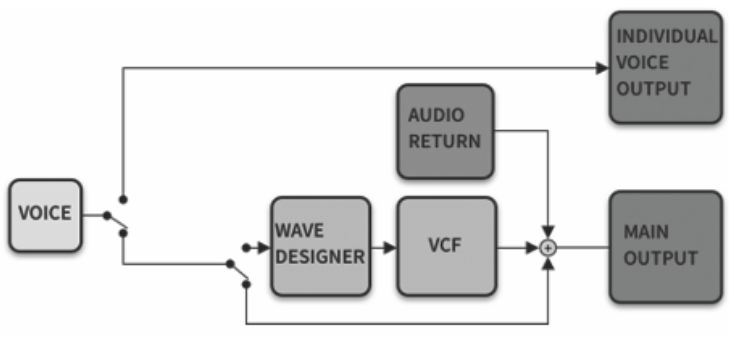

後々説明しますが、RD-9 の目玉の機能のフィルター(Analog Filter)やエフェクト(Wave Designer)はヘッドフォンのアウトからバイパスされています。フィルターやエフェクトの恩恵を受けるには MONO OUT 一択という少し使いづらい一面があります。

その横には USB 端子が見えております。おそらく USB2 でしょうか。

RD-9 の USB はオーディオ信号を扱うことが出来ません。MIDI 情報やその他のデータの転送に使われます。サイトから最新の Synthtribe をダウンロードしてパソコンに USB で接続すれば シーケンス、本体の設定を送受信することが出来るので、初期状態をバックアップしたり、パソコンにストアしてあるシーケンスの情報を RD-9 へ転送することも可能です。あとファームウェアの更新もこちらのソフトウェアから行います。動作も安定するはずなので、現在のファームウェアのバージョンをチェックして古い状態であればバージョンアップを行いましょう。

ちなみに画像で見えると思いますが、ケーブルの端子を本体にこすってしまったため擦れ跡が残っています。どうやらこのペイントは擦れ跡が残りやすいようなので注意した方が良さそうです。

その横には MIDI 端子が並んでおります。

MIDI 接続で DAW からコントロールしたり、Traktor Pro 3 と同期する場合にはこちらの MIDI 端子を利用します。

お次は VOICE OUT です。すべての音色をパラレルに出力することが出来ます。HI HAT は OPEN と CLOSE 兼用です。

ただ、こちらのアウトもフィルターやエフェクトはバイパスされています。

例えば CLAP や SNARE にリバーブなどのエフェクターをかぶせたい場合はボイスアウトから音を取ってきて、エフェクターを通してから RETURN に戻すことで MAIN の音に混ぜることが可能です。

ただしその際はフィルターやエフェクトを通過しません。フィルターを掛けても RETURN IN の音はそのまま残ってしまいます。少し違和感があるかもしれませんが、そういうものだ、と思うしか無いようです。このあたり内部信号が物理的な作りであれば同しようもないのですが、もしもファームウェアのアップデート対応が出来るのであれば期待したいです。なるべく改造はしたくないですよね。

後は同期関連の端子が用意されております。

TRIGGER OUTS はトリガー用の信号を出力します。

1番が RIM で2番が CLAP のトリガーを出力し、ボイスは固定されております。3番は変更可能でボイスをアサインできますが、サンプリング系(HI HAT、CRASH、RIDE)のボイスはアサインできません。

トリガーアウトは何に使うのかというとシンセサイザーのアルペジエーターの発動、発振?タイミングをトリガーアウトの音に追従させて鳴らすことが出来ます。

1番のトリガーをつかったとして、RIM にプリセットしたパターンのタイミングでアルペジエーターが反応します。上の動画では KORG の POLY61 を RD-9 に同期させて半自動演奏のようなことを実現しています。

フロントパネル

ではフロントパネルを左上から見ていきましょう。

上からマスターのアウトとヘッドフォンアウトです。その下に FX セクションが並んでいますが、こちらの信号はヘッドフォンと個別のボイスアウトには通っていないので、FX セクションを使用したい場合は MONO OUT を使いましょう。

あと最初に戸惑うかもしれないポイントとして、ANALOG FILTER は WAVE DESIGNER で選択された音色にのみ有効な機能です。SEND ボタンを押してから各音色名のボタンを押すと適用する対象を選択することが出来ます。この SEND で選択された音色に対してフィルターは有効になります。

WAVE DESINER は音の鳴りを強調する機能です。12時のポジションがフラットの状態です。

ATTACK はアタック音を強調します。マイナス方向へ回すとソフトな感じに変化します。

SUSTAIN は音の余韻を制御します。マイナス方向へ回すと GATE をかけたような効果が得られ、プラス方向へ回すと余韻の時間を伸ばすことが可能です。

ANALOG FILTER は HPF ボタンが光った状態でハイパスフィルターとして機能し、光っていない状態はローパスフィルターとして機能します。ON ボタンが光っている状態でフィルターがかかるようになっています。

HPF が有効の場合は CUT OFF を一番左に回すと素の音がでて、右に回していくと段々と低音がカットされて行きます。逆に HPF が無効の場合は CUT OFF を一番右に回した状態で素の音となり、左に回していくことで高音がカットされます。ハイパスとローパスを切り替えるときは一旦フィルターを OFF にして素の音のポジションにセットしましょう。

RESONANCE はフィルターでカットしている際の周波数を強調(発振)することで独特の効果を得られます。いわゆるフィルターサウンドはこのレゾナンスが音の要となりますが、深くかけすぎるとただのノイズになりかねないので程よい量で使用したほうが良いです。

そのを見るとEDIT、MODE、SYNC のセクションが見えます。

EDIT はパターンやソングを構成する際に利用します。RD-9 はセーブモードが自動とマニュアルがあるので、マニュアルモードの場合にはSAVEを忘れないように行いましょう。

MODE は見たとおりですが、演奏は SONG か PATTERN で行って、シーケンスを録音するときは STEP で行います。STEP と言っても録音と再生ボタンを押した状態で TRIGGER ボタンで音色を再生すればシーケンスに録音することは出来ます。その際は少々タイミングがずれても最寄りのステップへクオンタイズされるので安心です。このあたりの操作性は直感的で良いと思います。演奏しながら記録してステップキーボードで調整する、といった操作は楽に行なえます。

SYNC はテンポの同期元を変更します。どこのクロックを利用するかで設定を変えます。

Traktor Pro 3 と同期する際もこちらで設定します。

トランスポート系

各音色のコントロール

その他諸々

メインの使い方

実際に使用している動画です。

購入するにあたって

先日おもむろに Amazon でうろちょろしていると Behringer RD-9 の購入ページが有ったので拝見していると、なんと在庫が3台との記載がありました。

これは買わなきゃと思い、ポチってしまいました。案の定1〜2時間後には在庫がなくなっているというスピード感でした。

私の場合は基本的に DJ 機材に組み込む形での利用が前提となります。Traktor Pro 3と同期させて鳴らします。

そのため接続方法は色々と考慮しなければいけないようです。

接続の方法としては、ヘッドフォンアウトからY字のケーブル(TRSフォン→RCA)で DJ ミキサーに直接接続するのが一番楽なのですが、そうなるとエフェクトとフィルターが効かないというデメリットがあります。

そうなるとMONOアウトを利用することになりますが、Traktor Pro 3用で利用しているオーディオインターフェイスへMONOで入れてStereoアウトからミキサーに接続する方法を採用しました。こんな事もあろうかと入出力が豊富なオーディオインターフェイスを選んでおいて良かったです。

ちなみに Traktor Pro 3 や RD-9 は MOTU UltraLite MK5 からミキサーへ音を出しています。

DJ 用途であれば MOTU M4 で十分だと思いますが外部の音源を使うのであれば入出力が多いほうが良いです。

コメント